治療する側とされる側の懸け橋の役割を果たしたい 下行結腸がんⅢA期、上部直腸、肝転移を乗り越え走るオストメイト口腔外科医・山本悦秀さん

1945年愛知県稲沢市生まれ。金沢大学医学部名誉教授。2005年8月大腸がんを宣告され計3度の手術、化学療法を経験。39歳でジョギングを始め、41歳で初の市民マラソンに参加。現在、「城南歯科医院」理事長の傍らオストメイトのがんサバイバーとして啓蒙活動に励んでいる。著書に『定年教授の癌克服ラン日記』『走って治すぞ、ガン闘病。』など多数

金沢大学口腔外科教授の山本悦秀さんは2005年8月韓国旅行中、体の不調を訴え帰国。緊急受診した大学病院救急部で大腸がんと診断される。周囲の反対を押し切りがん切除手術を受けるため金沢大学医学部付属病院へ。幸い手術は成功し、山本さんは口腔外科教授としての仕事に戻り、マラソンやロードレースにも復帰した。

しかし、それは山本さんとがんとの闘いの序章に過ぎなかった――。

2018年3月最後の土曜日の午後。春、というよりも初夏を感じさせる陽光の中、市民ランナーたちから「聖地」と呼ばれる東京、皇居の周遊道路には、色とりどりのランニングウェアをまとった数100人もの男女がジョギング、あるいはマラソンを楽しんでいた。

その中に真っ赤なランニングシャツ姿で、1歩1歩、大地を踏みしめながら走る1人の男性の姿があった。他のランナーと目が合う。「元気ですか」「やってますね」と声を掛け合い笑い合う。

山本悦秀さん(73歳)――。数年前までは金沢大学医学部で教授を務めていた口腔外科医で、30有余年のランナー生活で、まもなく参加レース800に到達しようというマラソン、ロードレースランナーで、そして「5年生存率2~5割」と、医師から告げられ、現在は「オストメイトの広告塔」を自認する大腸がんからの生還者である。

「走っていたからがんを乗り越えられた。そして、その過程で1人の人間として学び続けた。その経験を活かして患者と医師の懸け橋としての役割を果たしていきたいと願っています」と、山本さんはいう。医師として、そしてランナーとして山本さんは、どう、がんと向き合い続けてきたのだろうか。

旅先で異変が一気に噴出

金沢大学医学部教授として、口腔がんを始めとする多様な疾病の手術に腕を振るっていた山本さんの体に異変が現われたのは2005年8月、奥さんと韓国を訪ねていたときだった。山本さんが還暦を迎えた年である。その少し前から疲れやすい、39歳から続けているロードレースに出場してもなぜか根気が続かないなど、かすかな病気の兆候が現われていた。そんな不安の兆しが3泊4日の韓国旅行の3日目に一気に噴出する。

「下痢に加えて強烈な倦怠感。とにかく全身がだるくてだるくて仕方ない。ホテルのベッドに倒れ込むと、そのまま10数時間、眠り続けてしまいました。帰国してからも嘔吐(おうと)が続き、歩くこともつらくなった。そこでタクシーで昭和大学病院救急部を受診し、そこで大腸がんという診断が下されたのです」

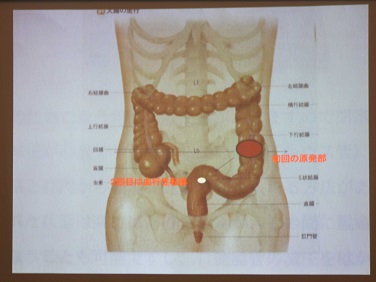

がんが見つかったのは大腸左部の下行結腸(かこうけっちょう)と呼ばれる部分で、CT画像ではかなり進行している所見が観察された。もっとも山本さんには、がんと診断されたことに対するショックはまったくなかったという。

「便が出ずに嘔吐が続く。これは腸閉塞(ちょうへいそく)の典型症状です。では、なぜ腸が閉塞しているのか。そこまで考えると、どうしてもがんを疑わざるを得なかった。だから担当医からがんという言葉を聞いても、まったく意外には思わなかった。やっぱりそうだったか、と納得さえしていました」

数日後、山本さんは〝勝手知ったる我が家〟で、がんの切除手術を受けるため、周囲の反対を振り切り、金沢大学医学部付属病院に向かう。

何と午後9時30分からの緊急手術だった。5時間に及ぶ手術の結果はリンパへの浸潤(しんじゅん)が認められるステージⅢAだった。幸い手術は成功し、山本さんは再び、医学部教授としての仕事に戻り、マラソンやロードレースにも復帰を果たす。

しかし、術後に行った再発予防の抗がん薬治療の影響もあってか、体調が優れない時期が続く。山本さん自身も「思うように食事が摂れず、体重がどんどん軽くなっていく。自らの存在が小さくなって死に向かっていく過程のようにも感じました」という。

そして、それは、実際に山本さんのがんとの闘いの最初のステップに過ぎなかった。

上部直腸、そして肝転移が

がん手術の後、1年半以上が経過した07年4月。山本さんは復帰後、つまり還暦を迎えて初めてのフルマラソンにチャレンジする。埼玉から東京にかけて、荒川の土手を走る荒川フルマラソン。それは20年以上、マラソンやロードレース大会の出場を続け、すでにランニングが生活の一部となっている山本さんにとっては、「完全復帰」のメルクマール(指標)となるレースだった。

「それまでも10㎞、15㎞のロードレース、ハーフマラソンには何度も出場していました。しかし、ランナーにとっての本番は何といってもフルマラソン。ここをクリアして初めて、自らの復活が証明できると考えていました」と、山本さん。

そのレースを、山本さんは何と5時間を切る好タイムで完走。この結果にがん克服の確かな手応えを感じていたという。

「もう大丈夫。これでがんは克服できたと確信していました」

しかし、皮肉なことにその数日後に行われた内視鏡検査で、再び大腸に異変が発見される。部位は前に切除したがんの少し下部にあたる上部直腸。がんの転移だった。

3週間後に再び開腹手術。幸い手術は成功したが、今回は直腸の切除ということもあって術後にストーマ(人工肛門)を仮設される。実はそれが永久のストーマになるのだが……。

最も、それ以上に山本さんにとってショックだったのは、術前にモニターで見た切除部位の画像だった。がんが転移した部位は、普通は表面がざらついている。ところが山本さんの患部は表面がつるつると滑らかで、がん細胞の存在を感じさせない。実はそこに不安の原因があった。

「がんは臓器の内側から転移している。つまり、初発部位からの再発ではなく、血行を介しての転移だった。転移があった部位は、前のがんより下部に位置しています。そのことを考えると、がん細胞が血管を伝って全身を巡り巡った後に、上部直腸に定着したと考えざるを得ない。つまり、全身にがん転移の可能性があるということです」

何ごとに対しても前向きで、ポジティブに対応する山本さんも、この結果には落胆せざるを得なかったという。さらに数カ月が経過したその年の秋口から、山本さんはそれまでとは異なる体調不良に悩まされる。倦怠感が続き、気力が湧いてこない。せっかくマラソンやロードレースの会場に出向いても、走る前にリタイアして帰途に就くケースが増えたという。

同じ年の12月、たまらずにPETによる検査を受けると、今度は肝臓の一部と腹部大動脈の傍らにあるリンパ節にがんが見つかった。最も恐れていた肝転移が現実のことになっていたのである。

「実は初めてのがん手術の後、こっそりと電子カルテを開いてみると、肝転移に要注意と担当医のコメントが書かれていた。私自身も当然のこととして、肝がんのやっかいさ、予後(よご)の悪さは理解していた。それで、それからはずっと肝転移のことを気にかけてはいたのですが」

さしもの山本さんも、肝転移の現実には打ちのめされた。その年の暮れ、病室で年賀状を書きながら、「これが最後の挨拶になるかもしれない」との思いに駆られたという。

開き直って生存率を一般論と割り切る

肝切除の手術が行われたのは翌08年の3月。左右両葉に分かれる肝臓の右葉(うよう)すべて、肝臓全体の3分の2が摘出される大手術だった。手術の後は*FOLFOXと呼ばれる抗がん薬治療。土曜日から日曜日にかけて、抗がん薬投与が行われ、その影響で月曜日、火曜日の2日はベッドで寝込むという日々が数カ月続く。

「月、火の2日間はベッドに寝たきりで、とても仕事どころではないのがわかっていたから、あらかじめ欠勤届けを提出していました」と、山本さんは笑う。

さらにショックだったのは、病理医から言葉柔らかくではあるが、冷酷な現実を突き付けられたことだった。

「5年生存率20~50%と告げられた。5年後に生存している確率は5割以下。この余命宣告はさすがに堪えました」

しかし、その苦しい状況から、山本さんは再起を果たす。その原動力になったのは、積極的にがんと向かい合う「意志的な生き方」だった。

「いい意味で開き直ることにしたのです。5年生存率なんて所詮は一般論にすぎません。

5年後に5割以上の人が他界しているといっても、現実には生きている人もいる。それなら、積極的に病気と闘って、生存者の一員になってやろうと考えた。酒を止め、食事を見直し、運動も続けてがんを克服してやろうと決めたのです」

そして、そんな山本さんの生き方の象徴が「走る」ことだった。

*FOLFOX療法=フルオロウラシル、レボホリナート、オキサリプラチンの3薬の併用療法

同じカテゴリーの最新記事

- 人生、悩み過ぎるには短すぎてもったいない 〝違いがわかる男〟宮本亞門が前立腺がんになって

- またステージに立つという自分の夢もあきらめない 急性骨髄性白血病を乗り越えた岡村孝子さん

- がん患者や家族に「マギーズ東京」のような施設を神奈川・藤沢に 乳がん発覚の恩人は健康バラエティTV番組 歌手・麻倉未希さん

- がん告知や余命を伝える運動をやってきたが、余命告知にいまは反対です がん教育の先頭に立ってきたがん専門医が膀胱がんになったとき 東京大学医学部附属病院放射線治療部門長・中川恵一さん

- 誰の命でもない自分の命だから、納得いく治療を受けたい 私はこうして中咽頭がんステージⅣから生還した 俳優・村野武範さん

- 死からの生還に感謝感謝の毎日です。 オプジーボと樹状細胞ワクチン併用で前立腺PSA値が劇的に下がる・富田秀夫さん(元・宮城リコー/山形リコー社長)

- がんと闘っていくには何かアクションを起こすこと 35歳で胆管がんステージⅣ、5年生存率3%の現実を突きつけられた男の逆転の発想・西口洋平さん

- 胃がんになったことで世界にチャレンジしたいと思うようになった 妻からのプレゼントでスキルス性胃がんが発見されたプロダーツプレイヤー・山田勇樹さん

- 大腸がんを患って、酒と恋愛を止めました 多彩な才能の持ち主の異色漫画家・内田春菊さんが大腸がんで人工肛門(ストーマ)になってわかったこと