がん告知や余命を伝える運動をやってきたが、余命告知にいまは反対です がん教育の先頭に立ってきたがん専門医が膀胱がんになったとき 東京大学医学部附属病院放射線治療部門長・中川恵一さん

1960年東京都生まれ。1985年東京大学医学部卒。同年東京大学医学部放射線医学教室助手、1996年専任講師、2002年准教授。2003年東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部長(兼任)著書に『がんのひみつ』『死を忘れた日本人』(朝日出版社)、『がんの練習帳』(新潮選書)など多数。がん対策推進協議会委員、緩和ケア推進検討会構成員、がん対策企業推進アクションアドバイザリーボード議長、日本放射線腫瘍学会理事

「日本人の2人に1人。男性なら3人に2人ががんになる時代。「がんに罹ることを前提にした人生設計が必要」と訴えていた東京大学医学部附属病院放射線治療部門長の中川恵一さん。

厚労省のがん対策企業推進アクションアドバイザリーボード議長や文科省の「がん教育」の委員を務め、長年に渡って「がん対策」、「がん教育」の先頭に立って活動してきた。その中川さんが自ら膀胱がんを発見し、「まさか自分が」と思ったという。

自らががんに罹ったことでどのような気持ちの変化が起ったのかを訊いた。

まさか自分ががんに

中川恵一さんは2~3カ月に一度、知人の病院で当直の仕事を頼まれていた。

2018年12月9日もその当直の日だった。中川さんは毎日、日本酒にして3合程度お酒を嗜んでいたこともあって〝まだら脂肪肝〟を疑い、診療の合間に超音波エコーで肝臓の画像を見た。

実は、中川さんは以前から「自分の膀胱が何となくおかしいのではないか」、と思ってもいたという。

それは自覚症状といったことではなく、あくまで超音波エコーで映し出された画像でのことだった。

「ただ、膀胱の検査は充分に膀胱に尿を溜めてからやらないと正確にはわからないのです。それはギリギリまで尿を溜めなくてはいけないので結構、面倒臭い。だからいままでやってなかったんです。それを今日はちゃんとやってみようと思ったのです」

やはり何か感じることがあったのだろうか。

超音波エコーが設置されている部屋で電気を消し、ズボンをおろしジェルを塗った腹部にエコーを当てた。

パソコンのモニターには膀胱の画像が映し出されていた。それを見たがん専門医としての中川さんは「これはがんに違いない」と思ったという。

「健康な膀胱は丸くてツルンとしているのです。ところがモニターに映った画像は膀胱の内壁が不自然に盛り上がっていたのです」

しかし、中川さんは自分ががんになるなんて、ましてや膀胱がんになるなんて想像すらしていなかった。

膀胱がんの危険因子である煙草は吸った経験はなく、毎日早朝からスポーツジムに通い、30分程度のランニングをするなど運動も欠かしたことがない。

動揺した中川さんは、本当にがんかどうか確認してもらうため東大病院の泌尿器科の後輩にその画像を送った後、自宅に電話を入れ奥さんに「膀胱がんになったようだ」と伝えた。

自分では冷静を装っていたものの、心の動揺が伝わったのか電話の向こうで奥さんは泣きだしてしまった。

動揺を鎮めようと、中川さんに泌尿器科の後輩からメールが返信されてきた。

「彼もあの画像を見てがんに違いないと思ったと思うのです。でもリップサービスでしょうか、返ってきたメールには『良性の可能性もあります』みたいなことが書かれてあったのです」

その返信メールを見て、これはがんなんかではなく良性のものなんだと思ってしまったという。中川さんは言う。

「人間は弱いもので、そのときはその僅かな希望に縋りつこうとしました」

その返信メールの文字に縋りつくようにもう一度、膀胱に超音波エコーを当ててみた。

「そうしてみると自分の思い違いで、がんじゃないんじゃないかという気がしてきたんです。

後日、そのことを後輩に話したところ『先生、なにを言っているんですか、がんに決まっているじゃないですか』と言われましたけどね」(笑い)

誰でもそうだろうが、人は弱い。がん専門医である中川さんも例外ではなく、自分ががんであることを何としてでも否定したかったのだ。

「『男性の3人に2人ががんに罹患する』と皆さんに啓蒙はしていても、滑稽な話ですが自分ががんになるとはまったく思ってもみませんでした」

術後の痛みを取り除くことが必要だと実感

翌日、東大病院の泌尿器科で精密検査を受けた。尿道から内視鏡を入れ直接膀胱の中を見ると、左の尿管口の上に大きさ1.5㎝のがん組織が見つかった。

「幸いがん細胞は筋層まで浸潤(しんじゅん)していなくて、粘膜のあたりに留まっている『表在性がん』だったので、内視鏡での切除手術が可能でした」

早速、入院と手術の予約を入れると、暮れも押し迫った12月28日に手術が決まった。

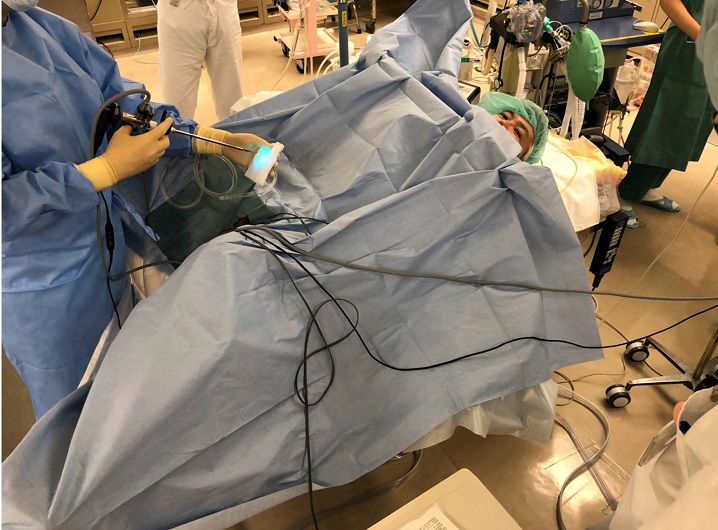

朝から始まった手術は尿道から太い金属の棒を膀胱まで差し込み、そこから電気メスで病巣を切除するというものだ。

「それはTUR-Bt(経尿道的膀胱腫瘍切除術)といって、がん組織を切除しながら、何カ所かの組織を採取して、病理検査も同時に行うというものです」

下半身麻酔のため、手術中はモニターを見ながら執刀医と話をしながら行われた。

時間にして40分ぐらいの手術は、尿道に抗がん薬を注入して終了した。

しかし、麻酔が切れてから下腹部に猛烈な痛みが襲ってきた。

「膀胱がんはそんなに数が多くないこともあるのか、胃の内視鏡切除なんかと比べると少々荒っぽい。膀胱内視鏡は私が医師になった35年前とあまり変わってないようです」

術後の痛みは、痛み止めをもらってなんとか乗り切ったが、初めて術後の痛みを経験した中川さんは「術後の痛みの管理はもうちょっとちゃんとやったほうがいいと思いました。緩和ケアというのは、がんの痛みの軽減が主なものかも知れませんが、患者さんの術後の痛みを取り除くというのも必要なことだと身をもって感じました」と話す。

同じカテゴリーの最新記事

- 人生、悩み過ぎるには短すぎてもったいない 〝違いがわかる男〟宮本亞門が前立腺がんになって

- またステージに立つという自分の夢もあきらめない 急性骨髄性白血病を乗り越えた岡村孝子さん

- がん患者や家族に「マギーズ東京」のような施設を神奈川・藤沢に 乳がん発覚の恩人は健康バラエティTV番組 歌手・麻倉未希さん

- 誰の命でもない自分の命だから、納得いく治療を受けたい 私はこうして中咽頭がんステージⅣから生還した 俳優・村野武範さん

- 死からの生還に感謝感謝の毎日です。 オプジーボと樹状細胞ワクチン併用で前立腺PSA値が劇的に下がる・富田秀夫さん(元・宮城リコー/山形リコー社長)

- がんと闘っていくには何かアクションを起こすこと 35歳で胆管がんステージⅣ、5年生存率3%の現実を突きつけられた男の逆転の発想・西口洋平さん

- 治療する側とされる側の懸け橋の役割を果たしたい 下行結腸がんⅢA期、上部直腸、肝転移を乗り越え走るオストメイト口腔外科医・山本悦秀さん

- 胃がんになったことで世界にチャレンジしたいと思うようになった 妻からのプレゼントでスキルス性胃がんが発見されたプロダーツプレイヤー・山田勇樹さん

- 大腸がんを患って、酒と恋愛を止めました 多彩な才能の持ち主の異色漫画家・内田春菊さんが大腸がんで人工肛門(ストーマ)になってわかったこと