- ホーム >

- 闘病記 >

- がんになった著名人 >

- 最期の生き方、最期の死に方

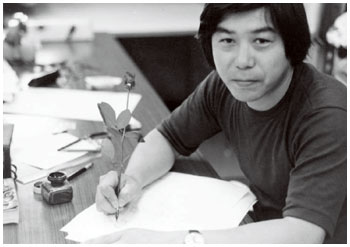

人気キャラクター生みの親は、その人そのものが漫画だった 日本中に笑いをまき散らし、人生をギャグで駆け抜けた――。赤塚不二夫さん(漫画家)享年72

赤塚不二夫さん

赤塚不二夫さん(漫画家)

享年72

「おそ松くん」「ひみつのアッコちゃん」など、不朽のキャラクターと共に笑いを生みだした赤塚不二夫さん。晩年はアルコール依存症、そしてがんに冒されながらも、ギャグに満ち溢れたその人生の生き方とは――。

その仕事場は、ときに遊び場にもなった。

誰かがトイレに入ると「水攻め」と称して、ドアの下や上からバケツの水をお見舞いする。かと思えば上半身、裸になって喚声を上げながら、当時子供たちの間で流行した「銀玉鉄砲」で撃ち合いをする。先輩から「静かにしろ!」と叱られると、今度は自宅に場所を変えて、銃撃戦を継続する。これ、30歳前後の大の男たちの話である。

仕事場はいたずらっ子の遊び場でもあった

昭和40年代──。日本が高度成長に向かっていく中で、遊ぶこと、楽しむことが大好きな彼らは、仕事に追われながらも常識や世間体にとらわれないおおらかな日々を満喫していた。そして、その遊び仲間のリーダーが『おそ松くん』でギャグ漫画の面白さを世間に知らしめた漫画家、赤塚不二夫さんだった。

ちなみに、ともに銃撃ごっこに興じていたのは、現在は漫画界の大御所の高井研一郎さん、古谷三敏さん、北見けんいちさんらで、叱った先輩というのは『ドラえもん』の作者の藤子・F・不二雄さんである。赤塚さんは当時、藤子さんたちとともに西新宿・十二社のスタジオ・ゼロに入居し、フジオ・プロを主宰していた。

「ママと遊びに行くと、いつもスタッフの人たちが笑い合っていた。そのころ、パパは毎日締切りを抱え、寝る間もない忙しさだったけれど、バカをやって楽しんでもいた。笑えることなら何でもやる人でした」

と、述懐するのは赤塚さんの愛娘のりえ子さんである。前述の銃撃戦では、発射された銀玉が幼いりえ子さんの鼻の中に入り、大騒ぎになったこともある。

現在は『釣りバカ日誌』の作画家として知られる北見けんいちさんは、そのころアシスタントとして赤塚さんのところで働いており、1度水攻めにあってからは、雨傘をさしてトイレで用を足していた。その北見さんが赤塚漫画についてこう語る。

「赤塚先生は面白いことは何でも漫画にした。先生は日本初のギャグ漫画家でもないし、日本で最も売れた漫画家でもない。でも先生の漫画には他の漫画にはない自由さがあったんです。大人たちも含めて、最も多くの人たちに、最も強いインパクトを与えた漫画家でした。もちろん僕にとって唯一無二の存在でした」

赤塚さんの漫画家としての絶頂期は60年代前半から70年代終わりまで。それほど長い期間ではない。しかし、その10数年間を赤塚さんは、突き抜けるようなギャグを振りまきながら駆け抜けた。それは、それまで誰も知らなかった、あっけらかんとした自由と笑いに満ちた人生だった。

流行語になった「シェー!」

赤塚さんの漫画家デビューは決して順風満帆といえるものではなかった。手塚治虫さんを慕う若者たちが集い、後に若手漫画家の梁山泊となる東京都豊島区のトキワ荘に暮らしていたときも、他の漫画家が1人立ちするなかで、最後まで連載の声がかからない「遅咲き」だった。

その赤塚さんに『少年サンデー』(小学館)から4回連載の声がかかったのは1962年のこと。赤塚さんは女性アシスタント第1号で、後に妻となる稲生登茂子さんとともに知恵を絞って6つ子を主人公とするギャグ漫画を発表する。それが『おそ松くん』の誕生だった。

この漫画が一世を風靡、その登場人物・イヤミのギャグ「シェー!」は流行語にもなり、4回のはずだった連載は7年続くことになった。

そしてこの『おそ松くん』の大ヒットを皮切りに、赤塚さんは『ひみつのアッコちゃん』『天才バカボン』など、今までにない乾いたタッチのギャグ漫画で日本中を笑いの渦に巻き込み、登場人物が発するギャグは次々に流行語となる。なかでも『天才バカボン』で意味不明の行動で周囲を混乱させ「これでいいのだ」と1人ごちる「バカボンのパパ」はキャラクターが1人歩きするほどの人気ぶりだった。

「作品を作る前、先生や登茂子さん、高井さんや古谷さんらのスタッフに担当編集者が集まって、ワイワイと雑談する。その中から先生が面白いアイデアを拾い上げて漫画を作っていく。先生は断片的なアイデアやエピソードを1本の作品に仕立てるプロデューサーとしても天才的な能力を発揮していました」

締切り間近で短時間で作品を仕上げなければならない状況で、北見さんは「停電ということにしたらどうでしょう」と発案した。それなら黒ベタにして、文字だけを書けばいいから制作時間も大幅に短縮できる。面白い、と北見さんのアイデアは即採用となり、それがまたウケた。

漫画のような生活、漫画のような人

「面白いことは何でも漫画になった。先生にはタブーというものが一切なかった。不思議なことに先生が描くとウンチさえ下品ではなくなるのです」と北見さん。

赤塚さんのこだわりのなさは家庭でも変わらなかった。りえ子さんはこう話す。

「仕事にお酒、それに女性によくモテることもあって、パパはほとんど家に帰らなかった。たまに深夜、帰ると『いらっしゃいませ、と言ってお酌しなさい』と物心ついたばかりの私にホステスの真似をさせて遊ぶ。パパは漫画の登場人物以上に漫画のような人でした」

赤塚さんは73年に登茂子さんと離婚。その約15年後に元夫婦はそれぞれ新たな伴侶と再婚したが、以前にも増して親密な関係を構築した。

赤塚さんはホームレスにも「遊びに来いよ」と誘うほどでまわりにはいつもたくさん人がいて、晩年は昼から飲んでいることも少なくなかったという。

もっとも赤塚さんはいわゆる変人ではなかった。「人並み以上に常識をわきまえていて、それをギャグで破壊する」とりえ子さんは分析する。そして繊細な人物だった。

「だからパパは決して1人のときはバカをやらなかった。でも人と一緒に笑い合うためには何でもやった。少年のように純粋でこだわりのない心と究極のサービス精神の持ち主でした」

同じカテゴリーの最新記事

- 子どもたちのために、未来の土台づくりに奔走する婦人科医 末期がんに鞭打ちながら、南相馬復興に命を懸ける――。原町中央産婦人科病院・高橋亨平さん

- 飽くなき好奇心を持ち続けたニュートリノ研究の第一人者 ノーベル賞最右翼だった物理学者の最後の研究は自らの闘病生活となった──。戸塚洋二さん(物理学者)享年66

- 没後30数年経ても今なお色あせぬ世界観 戦争を憎み、子どもたちに慈愛を注ぎながら旅立った――。いわさきちひろさん(絵本画家)享年55

- 死ぬまで競馬を愛し続けた勝負師 スキルス性胃がんに侵されながらも「馬一筋」を貫いた心優しき苦労人──。吉永正人さん(騎手・調教師)享年64

- 死を恐れず、生の限界まで仕事を続けた稀代の辛口人 世論を笑い飛ばした名コラムニストは最期までペンを握り続けた──。山本夏彦さん(コラムニスト・編集者)享年87

- 鬼の演出家の志は役者たちに引き継がれた 最期まで闘い続けた演劇人は後進に囲まれこの世を去った──。野沢那智さん(声優・パーソナリティー・演出家)享年72

- アメリカ帰りのブルース歌いは、静かに日本の大地に沈んだ 「兄貴」と慕われたその人は、何も言わずに1人で去った──。デイブ平尾さん(歌手)享年63

- 突き進んで生きるその源には、ユーモアと独自の哲学があった いくつもの才能を開花させて、風のように去って行った──。青島幸男さん(作家・タレント・政治家)享年74

- 「マンガの神様」が最期まで続けた挑戦 力尽きるときまで描き出したのは、命の輝きだった──。手塚治虫さん(マンガ家)享年60

- がんの病魔と果敢に向き合い、死のときまで作家であり続けた 稀代のストーリーテラー・マルチ才人はかくして死んだ──。中島梓・栗本薫さん(評論家・作家)享年56