皮膚障害が強く出るほど、薬が効いている証拠。だからあきらめないでケアを

分子標的薬による皮膚障害は出ること前提で、早めの対策を

皮膚障害は薬が効いている証拠。

あきらめないでケアしてほしい

と話す

清原祥夫さん

分子標的薬による皮膚障害に悩まされている患者さんが多い。

命にかかわることが少ないとはいえ、「人前に出にくい」「悪化して痛みを生じる」など、皮膚障害は日常生活に深刻な影響を与える。

皮膚障害が出たときの対処法は? セルフケアは? ここでは患者さん自身ができるケアも含めて紹介しよう。

分子標的薬は効果が高く副作用の少ない薬

「近年、続々と開発され保険認可されている分子標的薬は、『夢の抗がん剤』として登場しました。従来の抗がん剤とは比較できないほど生存期間が延び、副作用が軽くなったからです。一方、分子標的薬はさまざまな皮膚障害を伴うことがわかってきました。名前の通り、がん細胞が特徴的に多くもつ標的分子を狙い撃ちすることで、がん細胞の増殖を妨げる薬ですが、人体の皮膚と皮膚付属器(毛、爪、汗腺、皮脂腺など)にも同様の標的分子があり、こちらも分子標的薬でダメージを受けるためです」

静岡がんセンター皮膚科部長の清原祥夫さんは語る。

たとえば、肺がんなどに使われるイレッサ(*)、タルセバ(*)、大腸がんに使われるアービタックス(*)、ベクティビックス(*)などは、上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤と呼ばれる薬で、がん細胞が細胞表面にたくさんもっているEGFRの働きをブロックして、働かなくしてしまう。

ところが、このEGFRは皮膚と皮膚付属器(毛、爪、汗腺、皮脂腺など)にも分布し、皮膚や爪の代謝に重要な役割を果たしている。そのため、薬が効く患者さんほど、皮膚障害も強く出てくるというわけだ。

*イレッサ=一般名ゲフィチニブ

*タルセバ=一般名エルロチニブ

*アービタックス=一般名セツキシマブ

*ベクティビックス=一般名パニツムマブ

分子標的薬のほとんどに皮膚障害は現れる

現在、日本で認可されている分子標的薬は、17種類(2012年5月10日現在)。

モノクローナル抗体と呼ばれるタイプと低分子阻害剤と呼ばれるタイプに分類されるが、そのほとんどの分子標的薬で、副作用として皮膚障害が現れる。これも、薬剤のターゲットとなっているさまざまな標的分子が、皮膚や皮膚付属器にも分布しているからだ。

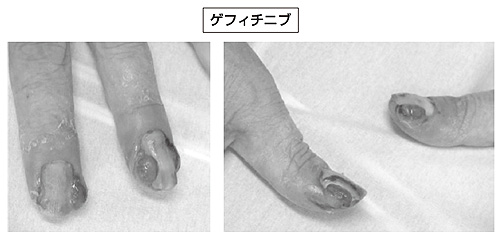

現れる皮膚障害は、ざ瘡様皮疹(ニキビのようなできもの)、皮膚乾燥症、爪囲炎(爪の周囲が腫れたり、亀裂ができる)、体毛の異常(長くて縮れた毛になるなど)、手のひら、足のうらや指先にしびれや知覚過敏、赤み、痛み、水疱(みずぶくれ)などが出る手足症候群など。このうち、手足症候群は別項に解説されているので、ここでは、ざ瘡様皮疹、皮膚乾燥症、爪囲炎について解説する(症例1、2)。

[症例2 爪囲炎の症例]

皮膚障害が出る=がんにも薬がよく効く可能性大

分子標的薬の治療を始める前に、患者さんにとにかく知ってほしいのは、「薬が効く患者さんほど、皮膚障害も強く出る」ことだと清原さんはいう(図3)。

「今までの抗がん剤は白血球減少など、命にかかわる副作用が少なくありませんでした。残念なことに、治療で得られる生存期間も限られていましたから、副作用と効果を天秤にかけ、薬を中止することも多々ありました。ところが、分子標的薬の効き方は劇的で、余命2カ月、4カ月といわれていた患者さんの中に、3年以上元気に過ごしている方もいる。しかも、入院せず家で過ごせて、仕事を続けることも可能。こんなすごい効果がある一方、副作用は命にかかわる可能性の低い皮膚障害ですむことも多いのです。ただし、効く人ほど副作用が強く出るというのは大きなジレンマです。命にかかわることが少ないとはいえ、皮膚障害は日常生活に深刻な影響を与えます。ざ瘡様皮疹がたくさん出れば人前に出にくいし、爪囲炎が悪化すれば痛くて歩くことも手仕事もできなくなります。皮膚が乾燥すればかゆくなり、掻けば皮膚を掻き壊すことになる。医療関係者はつい『命にかかわらないのだから、がまんしてください』と説得しますが、患者さんはとてもつらく、『こんな思いをするくらいなら治療をやめる』と訴える方は決して少なくありません。ですから、医師も患者さんも副作用についての考え方を改める必要があります。副作用は『薬をやめる合図』ではなく、あらかじめわかっている『治療の含み損』と考え、対策を講じる。そのためにも、『皮膚障害が出る私には薬がよく効く可能性がある』と認識し、治療に臨むことです」

今のところ、抗がん剤治療の皮膚障害について、正式な治療ガイドラインはない。厳密な臨床試験が行われにくいからだ。それでも、「皮膚障害対策を積極的に行ったことで治療が続けられ、結果として生存期間が延びた」という結果も出ているという。

皮膚障害はあらかじめ予測して備え、症状が出たら(場合によっては出る前から)適切な治療とケアを行い、抑え込んでいくことが大切だ。

同じカテゴリーの最新記事

- 症状が長く続いたら感染併発やステロイドの副作用を考える 分子標的薬による皮膚障害

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 分子標的薬の皮膚障害は予防と適切な対応でコントロール可能

- 副作用はこうして乗り切ろう!「皮膚症状」

- 放射線治療開始前から副作用を推測して、患者に伝える

- 今後について決めるときに一番大事なのは「希望」

- 皮膚症状のケア:皮膚症状を重症化させないために、患者さん自身でできることはたくさんある 皮膚症状はとにかくスキンケア!

- 手足を冷やすことで抗がん剤の影響を減らし障害を軽減する 抗がん剤の副作用、爪・皮膚障害はフローズングローブで予防!

- 薬の効果が高い人ほど現れやすい副作用。適切な対処をして治療を続けるには 「手足症候群」の初期症状を知って、セルフケアしよう