精神腫瘍医・清水 研のレジリエンス処方箋

第11回 死にまつわる問題と向き合うことで、次第に恐怖は弱まっていく

がんは、否が応でも人に「死」を意識させる病です。がんの告知をきっかけに、「人生は限りがあるのだ」と実感すると、どのように過ごしたらよいか誰しも真剣に考えるでしょう。そして、患者さんの多くは、「大切な今を無駄にしないで生きよう」と自分なりの過ごし方を見つけていきます。

その一方で、「死を考えるのは怖い」という方もおられます。人生には限りがあり、いつか必ず死がやってくることはわかっていても、いざ死の問題に直面すると、「どのくらい苦しいのだろうか……」「もう子どもと会えないと思うとつらい」など、さまざま思いが交錯するでしょう。

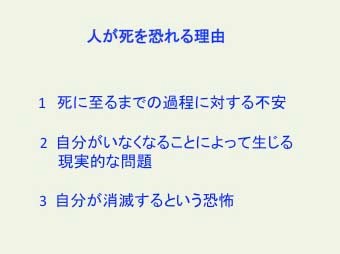

死と向き合う際に、何を考える必要があるのかは、過去の心理学領域の研究である程度明らかにされています。これらをもとにすると、人が死を恐れる理由は大きく分けて3つに分類することができます。

そして、この3つの問題は、それぞれ対処の仕方が異なります。

死について漫然としたままでいると得体の知れない不安や恐怖がつのってしまうので、「自分は、死の何を恐れているのか」を知ることはよいことだと思います。そのうえで対処することができれば、次第に死への恐怖が弱まっていくかもしれません。

死に至るまでの痛みへの対応策を知っておく

がん患者さんが死を恐れる理由の1つは、「がんが進行すると堪え難い痛みといわれるけれど、その痛みの強さはどのくらいなのだろう」という、肉体的な苦痛に対する不安です。

がんが進行すると激しい痛みに襲われると思っている患者さんは、とても多いように思います。壮絶な闘病生活を描いたドラマや映画なども数多くあるため、がんは苦しむものというイメージが一般的になっているのは仕方がないことかもしれません。

しかし、医療の現場を見ていると「壮絶な闘病生活」という印象とはだいぶ違っています。私が病棟内を回診して感じるのは、患者さんがご家族となごやかに談笑されていたり、医療者が穏やかな表情を見せていたりで、病棟内に重苦しい雰囲気がないことです。

近年は緩和医療が進み、鎮痛薬やさまざまな医療技術で苦痛を和らげることができるようになっています。実際どのように苦痛を和らげることができるのか、知っておくことは安心につながると思います。

終末期のがん患者さんで、手をつくしたものの痛みによる苦痛が強い場合は、「鎮静」(セデーション)という方法が取られることがあります。これは、薬によって意識レベルを下げる(眠ったり、うとうとした状態にする)ことで痛みを緩和する方法です。鎮静を行うかどうかは、本人やご家族の意思も考慮して判断されます。

がん患者さんは誰でも治療がうまくいくことを期待されています。ただ万が一、病状が進行した場合に備え、苦しい症状を取り除いてくれる緩和医療へのアクセスを確保しておくとよいのではないでしょうか。

「痛みをなくして欲しい」「苦しむのは嫌だ」という意志をしっかりと主治医に伝え、いざというときに鎮静などを受けられるようにしておくと、「死に至るまでの過程に対する恐怖」が少しは軽くなると思います。

心残りがあったら解決していく

2つめは、「自分がいなくなることによって生じる現実的な問題」に対する不安です。具体的にいうと、「まだ幼い子どもはどうなるだろう」「自分がいなければ家族が経済的な問題で困る」「今、取り組んでいる仕事をやり遂げられない」などです。

これらについては、家族や職場の信頼できる人と相談しながら準備する必要があります。なかには諦めざるを得ないこともあるかもしれません。その場合は、誰かにゆだねることになると思います。

また、何か心残りがあるとしたら、そのことに向き合う必要があるかもしれません。例えば、過去に仲たがいをしてその後連絡をとらなくなっていた友人と和解するなど、長年心に刺さっていたとげを抜く方もおられます。

子どもを残すことがいちばんの気がかり、という方はたくさんおられます。ただ、その場合は、どこか子どもを信頼しきれないという気持ちが根底にあるように思います。簡単ではないかもしれませんが、子どもは親がいない寂しさを感じるものの、自分は愛されていたという想いを胸に、頑張って生きていく力があると私は感じています。

私が印象に残っている、卵巣がんで亡くなられた患者さんがいます。彼女には2人の息子がいて、次男はダウン症候群でした。自分ががんになったことで次男の世話ができなくなり、長男に負担をかけることになったと、とても悔やんでいました。

また、次男は不妊治療を受けて生まれた子どもで、長男にきょうだいを作ってあげようと夫婦で相談して不妊治療を受けたけれど、それは母親の身勝手だったのではないかと、自分を責めていました。そして、「自分のやせた姿を子どもに見せたら驚くだろう」と、子どもに会おうとしませんでした。

その後、夫婦で相談されたのか、旦那さんが2人の子どもを連れて面会に来られました。兄は弟をそれとなく気遣い、弟は兄を頼りにしている様子で、彼女は子どもたちの成長を喜び、2人を抱きしめたそうです。2人の子どもたちは母親との別れを悟ったのか、いつになく激しく泣き、帰り道で何度も病院のほうを振り返っていたとのことでした。

その数日後、私が病室に行くと「あの子たち、これからつらいこともあるでしょうけれど、彼らなりに生きて行くでしょう。私は彼らが弱いと思い込んでいましたが、それは勘違いでした」と話してくれました。

この患者さんは亡くなる前に、これまでできなかった「子どもたちを信じる」ことと、「自分を許す」という課題に取り組んだのです。

この世から自分がいなくなると考えたら、さまざまな思いが芽生えるでしょう。でも、その多くは大切な人との関係に集約していくのではないかと思います。

何度も恐怖を感じるうちに慣れてくる

3つめの「自分が消滅するという恐怖」についてです。

死んだらどうなるのかは誰にもわかりません。だからこそ、怖いと感じてしまうのです。私自身は現時点で自分が消滅していくことはそれほど恐れていないのですが、わからないことは怖いですから、人によっては怖いという感覚は簡単には解消されないかもしれません。

でも、恐怖を感じることに、だんだんと慣れていきます。「自分の存在がなくなるなんて怖い」と何度も思っていると、やがて「この恐怖は考えても仕方がない」ことがわかるようになり、「ああ、またいつもの恐怖がやってきた」などと、少し客観視できるようになります。くよくよしているうちに、落ち着くところへ向かっていくでしょう。

死をどうとらえるかは、人によって違います。「魂が生まれ変わる」と考える人もいれば、「死後の世界へ行く」と考える人や、「誰かの心の中で生き続ける」と考える人もいます。この問題を突き詰めていくことで、死生観ができていく方が多いようです。

がんの医療者の中には、「準備をする時間があるから、がんという死に方はそう悪くない」と言われる方が多くいます。多くの人は「ぽっくり逝く」ことを望みますが、心残りになっている課題に取り組み、人生の締めくくりをすることができるのならば、時間が欲しいと思うでしょう。自分で意識して準備できる時間があるがんは、悪くない死に方なのかもしれません。

同じカテゴリーの最新記事

- 実例紹介シリーズ第12回 友だちが黙って入院して娘がショックを受けている

- 実例紹介シリーズ第11回 治療中の3歳児に、絵やメッセージを渡したいのだが

- 実例紹介シリーズ第10回 34歳、独身で乳がん。生きがいが見つかりません

- 実例紹介シリーズ第9回 ホルモン療法中止して子どもが欲しいのに、夫が反対しています

- 実例紹介シリーズ第8回 進行がんで療養中。どう子どもと向き合っていけばいいのでしょうか

- 実例紹介シリーズ第7回 手術後遺症の勃起障害を妻に伝えることができません……

- 実例紹介シリーズ第6回 認知症患者の治療の意思決定はどのように?

- 実例紹介シリーズ第5回 医療過誤を疑い、いつまでも苦しい

- 実例紹介シリーズ第4回 再発した妻が治療を拒否

- 実例紹介シリーズ第3回 セカンドオピニオンを主治医に言い出しにくい