手術件数日本一! 肝がん手術のスペシャリスト

丁寧な切除が生み出す 安全で負担軽減の肝がん手術

高山忠利 日本大学医学部消化器外科教授

血管が密集している肝がんの手術は難易度が高い。1980年代、12~20%だった手術死亡率は、術中の大出血、術後の肝不全などが要因だった。しかし今日では1~2%にまで減少。1回の手術で5000~10000㎖もあった出血量が、平均1000㎖にまで減少したことが大きく貢献している。ところが高山さんが率いる外科チームの術中出血量は平均377㎖と圧倒的に少なく、術後の患者さんの身体の負担を大きく軽減している。

たかやま ただとし 1980年、日本大学医学部卒業、同大学院外科学修了。医学博士。国立がんセンター中央病院外科医長、東京大学医学部肝胆膵移植外科助教授を経て2001年から現職。1994年、世界初の肝尾状葉単独全切除(高山術式)を開発。肝臓外科医として、3000例の肝切除・肝移植を執刀。肝癌診療ガイドライン作成委員、Journal of Cancer Research and

Clinical Oncology 編集長。日本肝臓学会織田賞、東京都医師会賞など受賞

細い血管も手で1本1本丹念に絹糸で縛って止血

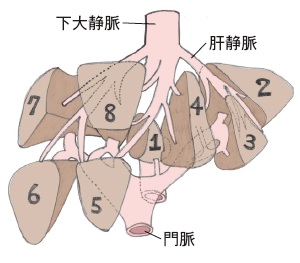

この日、手術を受けたのはB型の慢性ウイルス性肝炎から肝がんになった46歳の女性Aさん。C型の慢性肝炎を下地とした肝がんは、ほとんどが慢性肝炎→肝硬変→肝がんの段階を踏むが、B型は慢性肝炎→肝がんと、肝硬変を経ずに発がんするケースもあって油断ならない。幸いAさんは早期発見できた。がんの場所は肝区域の1~8番地のうちの6番地だ(図1)。

すでに肝臓は肋骨の下から引き出されている。肝硬変だと文字通りゴツゴツとして硬そうなのだが、Aさんの肝臓は滑らかで健康な肝臓のように淡く赤褐色に輝いている。

これから6番地にあるがんの切除にかかる。もちろん肝臓に目印になる境界線などはない。そこで切除予定の6番地を栄養する血管(門脈の分枝)に青い色素を注入し、血流に乗って色素が広がったところを境界線とする。そこを素早く電気メスで焼きなぞっていく。これがマーキング(切除線の目印)となる。

そしてすぐ肝臓の根元(肝門部)にある血管(肝動脈と門脈)を器具で挟み、一時的(15分間)に血流を遮断する。血液供給の元栓を閉める訳だ。

肝臓の切除の準備は整った。先ほどつけたマーキングに沿ってハサミのような形をした鉗子を入れて、少しずつ奥に分け入っていく。肝臓の中の密集している血管をできるだけ残すには、鋭利なメスですぱっと切るのではなく、このように割って入っていくのが良いのだという。

肝臓に分け入っていく鉗子の先を、高山さんがヒョイと手前に少しだけ持ち上げると、そこには必ず大小様々な血管が数本ずつ把持されている。鉗子の先に目がついているわけではないのに、血管を傷つけずに何故そんなマジックのようなことができるのか。

「3000例近く手術をこなしているからでしょうか」と高山さんは言う。経験値=経験知ということならおいそれと到達できる数ではなく、国内屈指であることは間違いない。

助手がすかさず血管に糸を回して結んでいく。その間、数秒。その繰り返しで、多いときは約200本の血管を縛る。これが出血を抑えるポイントだという。

今は大多数の施設が電気メスなどの器具で血管を焼き、焦がす熱変性によって止血している。

「我々のチームが、電気メスではなく手で時間をかけて血管を1本1本、糸よりも細い血管を絹糸で縛ってから切っていくオーソドックスな手法を採っているのは、安全で確実に止血できるからです」

「安全に」とは、周囲の健常な組織を電気器具で傷つけるリスクはゼロということなのだ。そのために、鉗子の先にまるで目がついているような操作や、助手との阿吽の連携が必要だ。

糸を強く結びすぎると細い血管は切れてしまい、緩すぎると止血が不十分になってしまう。簡単に見える止血法は、実はこのようないくつもの高度な技術に裏打ちされている。

Aさんの肝臓の離断が終わった。開始から4時間15分。いつもより2~3時間短い。

「肝臓の状態が良かったので、今日は出血量も50㎖ぐらいですみ、所要時間も短かったですね」

壁の時計を見ながら高山さんが言った。手術台はほとんど汚れていない。他施設の肝臓外科医がここに見学に来て、「きれいな手術」と驚いたというエピソードがあるが、このことを言っているのだろう。また肝臓を電気的な器具で焼かないので、「手術室に臭いがない」という感想も洩らしたそうだ。