聞いて欲しい! がん患者が訴える「私の痛み」

ケース1 池田篤子さん(61)

「冬は少々憂鬱な季節」と語る

池田篤子さん

痛む場所 右側肋骨

原因 骨転移

「寒くなると、肋骨がズキズキ痛み出します。『また、来たな』という感じです」

乳がん(腫瘍の大きさ3センチ未満)

1997年秋手術(乳房温存)、放射線治療を行う→98年脳、肺に転移。放射線治療、化学療法→99年再び脳に転移。開頭手術を行う

池田篤子さんにとって冬は少々憂鬱な季節だ。右側の肋骨が痛み出すからである。

「もう6、7年続いているでしょうか。ズキズキした痛みが数時間続きます。でも、我慢できるので、『あっ、また来たな』という感じで、どうにかやり過ごしています。気がつくと治っていますから。鎮痛剤は1度も飲んだことはありません」

痛みが起こった後、かかりつけの病院で検査してもらったところ、肋骨への転移が認められた。ただし、ごく微小なものであったため、医師からは、このまま様子を見て、大きくなったときに治療することを勧められた。

痛みについても「我慢できなくなり、日常生活に支障が出るようになったら、対処法を考えましょう」と言われた。幸い、病巣の大きさはずっと変わらず、痛みもひどくならない。しかし、寒くなると痛み出すという状況は変わらない。

不快なのは肋骨の痛みだけではない。腕を上げたりすると、初回の手術でメスを入れた脇の下から乳房にかけての傷跡が痛むことがある。さらに、化学療法の後遺症で、手足がしびれるようになった。とくに足の指がつらい。

「この3つが重なると、憂鬱になります。でも、もう慣れてしまいました(笑)」

と、サバサバした表情で語るが、もともと痛みに強く、「頭痛が起こっても、薬など飲んだことがない」という池田さんが憂鬱になるというのは、かなりの不快感なのだろう。

再発して、痛みに耐えられなくなったらモルヒネを使いたい

がんの痛みについて考えるとき、池田さんは、仲良くしていた女性患者のことを思い出す。大腸がんであった彼女は終末期になると痛みが出たため、在宅でモルヒネを使って日常生活を送っていた。

時折、池田さんと外出して、グルメやショッピングを楽しんだという。

「ですから、私も今は我慢していますが、もし次に再発が起こって耐えられなくなったら、モルヒネを使って対処していくつもりです。私は最期まで自分らしくいたい。普通の生活ができるように、薬を上手に使いたいと思っています」

ケース2 戸倉基さん(72)

再発するまでずっと痛みを抱えていた

戸倉基さん

痛む場所 右胸(肺がん手術跡)

原因 胸開手術

「のこぎりで切ったばかりの木でつくった小箱が、胸の中で動いている感じがしました」

肺がん(腫瘍の大きさ2.8センチ、リンパ節転移なし)

1987年2月大腸がん(原発)手術→94年8月肺がん(原発)手術(右中葉全摘)→98年10月再発、手術(右胸の部分切除)

がん患者会「どんぐりの会」の古くからの会員である戸倉さんは、初めての肺がん手術を受けたあと、再発するまでの4年間、ずっと痛みを抱えていた。

無事に手術を終え、ホッとしたのもつかの間、硬膜外麻酔が切れると痛みに襲われた。それはまるで「のこぎりで切ったばかりの木でつくった小箱が、胸の中で動いている感じ」だった。始終チクチクして、時折、木のとがった部分が肉に当たってこすれる。そのようにしか表現できなかった。

「主治医に『痛い』と訴えても、『今日は曇りですから、低気圧のせいでしょう』という答えが返ってくるだけ。でも、ある看護師さんだけは、私の様子を見て、『どんなふうに痛むのですか?』と尋ねてくれたのです。それだけで精神的にはかなり癒されました」

傷口は回復に向かっても、痛みは残った。リハビリしようと院外に出てみると、空気が硬く感じられた。眠りは浅くなり、「ベッドの下に猫の死骸が置かれている」といった不気味な夢ばかり見た。ついには、こんな恐ろしい体験までしてしまった。

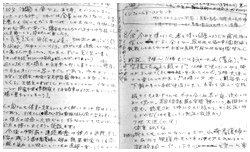

戸倉さんの日記

薬剤名なども詳細に記録されている

「親しい医師が見舞いに来てくれ、モーツァルトのテープをくれました。癒しになるなと思って聴いていると、突然ショック状態に陥ってしまいました。たぶん体が痛めつけられていて、脳が音楽の情報を処理できる状態ではなかったのでしょう」

こうした状況でも耐えるしかなかった。入院中はボルタレン坐薬でしのいでいたので、退院直後も内服のインドメタシンとボルタレン坐薬を処方してもらった。服薬すると少し痛みが和らいだが、多用すると胃腸障害が起こるため、量を控えざるを得ない。そのため、完全に取れたとは言い難かった。結局、痛みと苦しみで1カ月間寝込んでしまった。当時の日記に出てくるのは「痛い」、「苦しい」という言葉ばかり。耐え切れずに近所の開業医(内科)を受診したところ、「偽痛」と診断された。

事故などで失った足や腕が痛む、という現象であるが、ここでも「まともに聞いてもらえない」という徒労感を味わっただけだった。

このように、いつまで続くかわからない痛みに加え、再発や転移の不安を抱えてはいたが、絵を描くなど趣味に没頭しているとき、そして、「どんぐりの会」で教わった気功をやっているときは、すべてを忘れることができた。そのようにして徐々に、戸倉さんの表現によれば「痛みと苦しみが分離」していった。

どんなふうに痛むのか、患者の言葉を聞いて欲しい

現在、戸倉さんは、「どんぐりの会」の新会員から、肺がん手術後の痛みについて相談を受けることがある。ある女性からは「痛くて服も着られない」という切実な声を聞いた。

「相談を受けると『私も痛かった。ほかにも痛い思いをした人はたくさんいます。でも、すぐには治りませんよ』と話すのですが、それだけで安心されるようです。

同じ経験をした仲間がいることがわかれば、少しは軽くなります」

医療者に対しては次のように訴える。

「まず、どのように痛むのか聞いて欲しい。尋ねてもらうだけで患者は癒されます。そして、患者の言葉をそのまま受け止めて欲しい。わかりにくい表現であっても、そのようにしか表現できない人もいることを知ってください」

同じカテゴリーの最新記事

- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から

- 上顎洞がんに手術回避できる「RADPLAT」動注放射線療法 がんの痛みにも高い効果のIVR

- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい

- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

- 痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方

- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう

- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア

- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切