伸びる生存率に期待

多発性骨髄腫の治療発展に注目 新薬や移植の導入で目覚ましい治療の進化

多発性骨髄腫は治癒しないがんとして認識されているが、治療方法は最近十数年で目覚ましい進歩を遂げ、全生存率も伸びている。さらに発展が予想される多発性骨髄腫の最新治療法を探った。

骨髄中の細胞ががん化 今後も増加が予想

「多発性骨髄腫は増えています。高齢化が原因とされています。日本では10万人に3人ほどが発症しますが、欧米では10万人に5人くらいで、アフリカはもっと頻度が高い。どこの国でも、だれもがなり得るがんです。さらに言えば、骨髄があればイヌでもウシでもみんな危険性があります。ヒトにおいては、これからも高齢化とともに増えていくと予想されます」と、30年以上血液がんの治療に携わる日本赤十字社医療センター血液内科部長の鈴木憲史さんは話す。

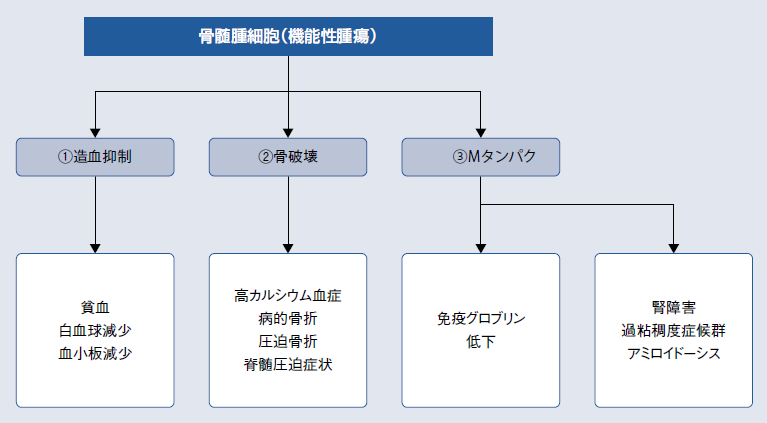

多発性骨髄腫は、骨髄中にある形質細胞ががん化して増殖することによって起こる。形質細胞はリンパ球の1種であるB細胞から分かれて発達したもので、体に侵入した異物と闘う免疫グロブリンという抗体を作るのが仕事だが、これががん化して異常細胞(骨髄腫細胞)になると、体中に様々な悪影響をもたらす(表1)。

骨病変を含めた全身症状が出現 年齢とともに発症増える

まず、増殖した骨髄腫細胞により、正常な血液細胞が作られることが邪魔されるので、貧血や免疫機能の低下などが起こる。

さらに骨髄腫細胞は異常なタンパク(Mタンパク)を作り出す。それが腎臓に詰まって腎機能が悪くなったり、破骨細胞を活発にするサイトカインを放出することで骨を破壊するなどの症状を引き起こす。

原因は明らかになっていないが、放射線や化学薬品、ダイオキシンなどとの関係が指摘されている。

40歳未満の発症は稀で、年齢が増すにつれ発症が増える傾向がある。

血液検査、尿検査、骨髄穿刺(骨髄液の採取)や骨髄生検(骨髄組織の採取)などで多発性骨髄腫と診断されると、全身へのがんの広がりと骨の状態がX線検査やCT、MRIで調べられる。

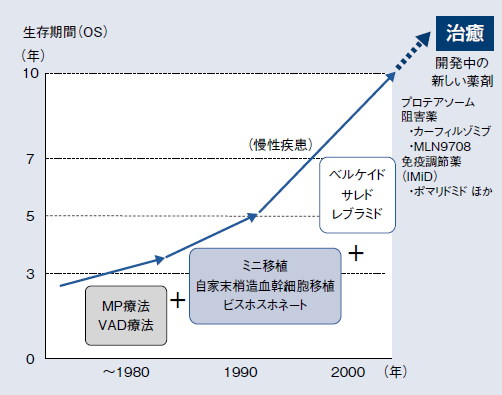

かつては余命3年 今は7~10年に

治療は、化学療法と自家末梢血幹細胞移植を伴う大量化学療法が主体となる。このほかに、骨病変が激しい場合は放射線療法、血液の粘性が高ければ血漿交換療法などの補助療法も重要となる。

「かつては3年くらいしか生存できませんでしたが、今は平均して7年、場合によっては10~15年も生きられます。新薬の開発と自家末梢血幹細胞移植の導入が大きな要因です」

化学療法の変遷を見てみる。今から50年ほど前に登場したのが、*アルケランと*プレドニンによるMP療法だった。「1980年ころは、MP療法しかなかった上、患者さんの痛みは大変なものでした。ベッドのシーツ交換で体を動かしたり、X線を撮りに部屋を移動したりといったレベルで骨折してしまいました」

80年代になると、*オンコビン、*アドリアシン、*デカドロンの3剤によるVAD療法が導入された。

さらに、90年代に入ると自家末梢血幹細胞移植が行われるようになるとともに、骨を丈夫にして痛みを軽減させたり骨折を予防したりするビスホスホネート系の薬である*ゾメタが普及し、患者さんのQOL(生活の質)も向上していった(図2)。

*アルケラン=一般名メルファラン *プレドニン=一般名プレドニゾロン *オンコビン=一般名ビンクリスチン

*アドリアシン=一般名ドキソルビシン *デカドロン=一般名デキサメタゾン *ゾメタ=一般名ゾレドロン酸