「いかに肛門を残すか」から、「いかに肛門機能を維持するか」へ

下部直腸がんになっても、大丈夫! 「究極の肛門温存術」

国立がん研究センター東病院

国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科の

西澤雄介さん

直腸がんの場合、肛門に近い下部にがんができると人工肛門になる率が高くなります。

これを克服する方法として、普及しつつあるのが肛門を締める2つの括約筋のうち、内肛門括約筋だけを切除する手術です。

1999年からこの手術法を導入している国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科では、すでに治癒率では差がないといいます。

下部直腸がんの半数が人工肛門

早期発見・早期治療は、がん克服の鉄則。ところが、直腸がんは、がんのできた部位が悪いと早期でも人工肛門になるリスクが高くなります。

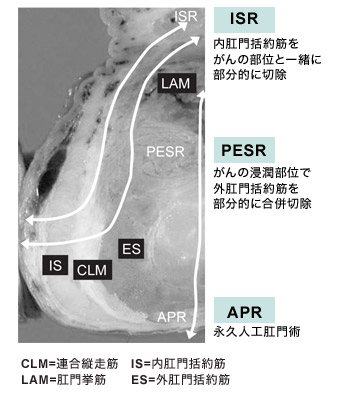

直腸は、上からS状部、上部直腸、下部直腸に分類されます。下部直腸は、右図のように内臓を包む腹膜が反転する部位から肛門につながる部位。S状部、上部の直腸がんは、機器の進歩もあって、かなり肛門側に近い位置でも直腸を切除・吻合できる(低位前方切除術など)ようになり、ほとんどが肛門を温存できるようになりました。ところが、下部直腸がんは、こうした温存術の進歩をもってしても、人工肛門にならざるを得ない率が高かったのです。

国立がん研究センター東病院でも「内肛門括約筋を腫瘍と一緒に部分的に切除する手術(ISR、以下「内肛門括約筋・腫瘍切除術」と略称)を導入する前は、50パーセントぐらいの患者さんが人工肛門になっていました」と西澤さんは話しています。

肛門に近い部位にできたがんを完全に切除するためには、肛門を犠牲にしても直腸切断術をするしかないと考えられていたのです。

ところが、90年代に入り、ある手術法が注目されるようになります。1977年、イギリスのパークス医師が発表した「内肛門括約筋・腫瘍切除術」の原型ともいうべき手術です。

パークス医師は、それ以前からお腹と肛門、両方から行う直腸の手術法を提案していたのですが、病気や部位を特定していたわけではなく、現在ほど注目されることもありませんでした。ところが、90年代に入って、この方法が下部直腸がんの肛門温存手術に利用できるのではないかと、注目されるようになったのです。

日本では、1997年に、当時慶応大学に在籍していた寺本龍生さんが12例の手術例を報告したのが最初でした。99年には、パークス医師の弟子でこの手術を見知っていた斉藤典男さんががんセンター東病院に赴任したのをきっかけに、東病院でも内肛門括約筋・腫瘍切除術が開始されたのです。

これまでの手術は取りすぎ?

簡単に言うと、内肛門括約筋・腫瘍切除術は、内肛門括約筋だけを部分的に切除し、外側にある外肛門括約筋を温存する手術です。

肛門は内肛門括約筋とその外側にある外肛門括約筋という2種類の筋肉によってコントロールされています。意識的に肛門を締めるのが外肛門括約筋、その内側にあるのが無意識に肛門を締める内肛門括約筋です。

内肛門括約筋・腫瘍切除術では、この2つの筋肉の間にメスを入れ、がんのできた直腸と一緒に内肛門括約筋だけを切除し、外肛門括約筋を温存。肛門の側から肛門と切除した直腸の端をつなぎます。基本的には外肛門括約筋を残すことで、ある程度の肛門機能が温存されるわけです。

ただし、99年に東病院で導入した当時は、まだ症例数も少なく、本当に内肛門括約筋だけを切除すれば、がんが取りきれるのか、外肛門括約筋を残してがんが再発しないのか、証明はありませんでした。そこで、まず過去に東病院で下部直腸がんの手術を行った人の標本で検討が行われました。いったいどこまでがんが広がっているのかを調べたのです。その結果、「これまでの手術では取りすぎであることがわかったのです」と西澤さん。

直腸がんは、直腸の内側をおおう粘膜から発生します。標準治療では、直腸と一緒に内肛門括約筋も外肛門括約筋も切除します。これが直腸切断術で、患者さんは人工肛門になります。

ところが、標本を調べた結果、がんが進行しても内肛門括約筋を越えて外肛門括約筋にまで広がっていることは大変少ないことがわかったのです。

もう1つのネックは、肛門周囲のリンパ節に関する認識でした。

「実は、長い間肛門周囲の坐骨直腸窩と呼ばれる脂肪組織内にもリンパ節があり、この切除が必要だから肛門を残してはならないという学説が信じられていたのです。しかし、実際にはその部位にはリンパ節は存在しないことが明らかになったのです」と西澤さん。

それまでの直腸切断術で高い治療成績が得られていただけに、術式の縮小には慎重な姿勢が取られていたのです。しかし、内肛門括約筋・腫瘍切除術の導入をきっかけに、認識も改められたのです。

がんの治療成績は同じ

[内肛門括約筋・腫瘍切除術(ISR)の効果(無再発率)]

[内肛門括約筋・腫瘍切除術(ISR)の効果(生存率)]

これまでに、がんセンター東病院で内肛門括約筋・腫瘍切除術を受けた患者さんは300人にのぼります。その治療成績を過去に直腸切断術を受けて人工肛門になった人と比較したのが右の表です。

直腸の局所再発がない割合は、術後5年で約8割と両者に差はありません。無再発率も5年で6割以上とほぼ同等です。肝心の5年生存率は、直腸切断術で人工肛門になった人が61.5パーセントなのに対して、内肛門括約筋・腫瘍切除術では80パーセントです。

無作為に患者を振り分けた比較試験ではないので、「統計的には有為差なし」となっていますが、いずれの成績も内肛門括約筋・腫瘍切除術は同等あるいはそれ以上になっているのです。

このように、「がんを切除する」という意味では、直腸切断術で人工肛門になっても、内肛門括約筋・腫瘍切除術を行っても、治療成績は変わらないことが判明しています。それならば、肛門を残して手術を受けたいと思うのも当然です。

事実、東病院に来る患者さんは、肛門を残して治療をして欲しいという患者さんがほとんど。しかし、ここで考えたいのは、残った肛門の機能です。

温存しても機能の問題が……

「がんを治すという意味では同じでも、肛門機能が不完全だった場合、便がもれるという大きなマイナスを抱えることになるのです」と西澤さんは語っています。

西澤さんが、「腫瘍学的に」肛門を温存しないほうが良いというのは、(1)低分化型腺がん(2)スキルス胃がんのように這うように広がっていくタイプの直腸がんです。

低分化型のがんは高分化型に比べて悪性度が高いことがわかっています。這うように広がっていくタイプは、がんの境界線がわかりづらく、いずれも再発の危険が高いのです。この場合は、直腸切断術で肛門もとってしまったほうが再発のリスクを低く抑えることができます。

もう1つは年齢の問題があります。90歳近い人の場合、近い将来手術をしないでも排便には家族のケアが必要になるかもしれません。その場合、肛門を残して便が漏れるよりは、人工肛門のほうが管理がしやすいという利点があります。もちろん、大事なのは患者本人の意思ですが、「術後の見通しをきちんと患者さんに話して、肛門を温存するか人工肛門にするか納得して選択してもらうことが大切です」と西澤さんは話しています。

実際には、がんの大きさや位置によって、内肛門括約筋・腫瘍切除術の切除部位も変わってきます。それにより、残される肛門の機能も左右されるのです。

同じカテゴリーの最新記事

- 「積極的ポリープ摘除術」で大腸全摘の回避を目指す! 代表的な遺伝性大腸がん——リンチ症候群と家族性大腸腺腫症

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法